试论报刊对辛亥革命前后的影响

作者2019-08-05 10:14未知

鸦片战争后, 在西方文化影响不断加深的背景下, 中国报刊逐渐增多。近代历史毕业论文网发现由于报刊印刷发行周期比书籍出版周期短, 传播的内容一般具有连续性和完整性, 能够最大限度地满足人们对某一类信息的动态需求。因此, 辛亥革命前后报刊大量涌现, 不仅类型多样, 数量众多, 而且分布广泛, 几乎遍布整个中国。报刊作为中国近代出版业的典型代表, 既深受时代的影响, 同时又对当时中国社会政治、经济和文化产生了深刻影响。

近代报刊与政治变革

从戊戌维新运动到辛亥革命期间, 以资产阶级知识分子为主要成分的革命者逐渐认识到报刊在政治活动中的重要作用, 他们逐渐将报刊作为革命阵地, 宣传维新变法思想。本文是58硕博毕业论文网栏目下的历史论文提供的近代历史毕业论文,希望能帮助得到大家。

维新派人士梁启超在《时务报》上倡言民主与民权:“西方之言曰:人人有自主之权。何谓自主之权?各尽其所当为之事, 各得其所应有之利, 公莫大焉, 如此则天下平矣。”《时务报》的影响范围不断扩大, 报纸销售量由办报初期的每期4000份增加17000多份, 创造了当时报刊的最高发行纪录。8维新派人士正是利用报刊影响范围广的特点制造政治舆论, 宣扬西方民主制度的优越性, 扩大了维新思想在全国的影响力, 从而推动了维新变法运动的开展。

资产阶级革命派在从事革命活动的过程中也非常重视舆论宣传作用, 利用各种报刊宣传革命派的革命主张和政治目标。武汉的日知会利用创办报刊阅览室的方式宣传革命思想, “始则渐增革命书报, 继而吸引同志, 进行组织”.通过阅览报纸的方式宣传了革命思想, 扩大了资产阶级革命派在社会上的影响力, “吾鄂各学堂, 对于《湖北学生界》及革命刊物, 人人秘手一册, 递相传播, 皆欲奋起”.同盟会的会刊《民报》通过揭露清朝统治的黑暗腐朽, 使民众认清了清朝封建统治的本质。“江北赈灾上下凑集约五百万, 灾民实受惠二百余万, 余尽被贪吏所侵蚀。”大量报道贪官污吏横暴盘剥的事实强化了人们改变不合理社会制度、追求新制度的信念。《民报》还指出改变中国社会现状的具体途径, “欲救中国, 惟有兴民权, 改民主;而入手之方, 则先之以开明专制, 以为兴民权改民主之豫备;最初之手段, 则革命也”.通过在报刊上辩论使革命派的政治观点风行全国, 促使辛亥革命早日到来。

近代报刊种类和数量不断增多, 分布地域持续扩展

自从1815年外国传教士在马六甲创办第一份中文报纸《察世俗每月统记传》, 经过将近百年的缓慢发展, 直到辛亥革命前后中国近代报刊业才步入繁荣期。根据《广学会年报》记载, 1895年全国只有8份杂志期刊。1甲午战争的惨重失败和《马关条约》数额巨大的割地赔款使一部分中国人掀起了一股创办报刊唤醒民众的热潮, 这些新创办报刊犹如雨后春笋遍布各地, 时人惊叹“报馆之盛为四千年来未有之事”.据估算, 1898年全国报刊数量高达90份左右。辛亥革命前后各类报刊更是大量涌现, 当时广受社会各界欢迎的白话报刊增长速度尤其具有代表性, 从1903年到1910年新增白话报刊72份。58硕博毕业论文网栏目下的历史论文提供的近代历史毕业论文,希望能帮助得到大家。

戊戌维新运动之前, 全国报刊分布地域有限, 此后, 报刊的分布范围迅速扩展至许多城市。戊戌维新运动前后, 大多数报刊集中在上海、北京、广州等政治、经济、文化发达的大城市。1895年全国仅有的8份报刊中有5份在上海, 其他3份分别在北京、南京、福州三地。戊戌维新运动前后全国新创办的报刊迅速增多, 期刊总数达到52份, 一些中小城市, 像无锡、温州等地也有创办的报刊。经过10多年的快速发展, 到辛亥革命爆发的1911年, 全国期刊总数达到486份。

近代报刊与文化变迁

报刊既是文化产品, 也是文化载体。在中国文化急速变迁的社会环境中, 近代报刊在传播西方文化和促进中国文化发展过程中发挥了重要作用。

从英国传教士马礼逊创办第一份中文报纸《察世俗每月统记传》开始, 越来越多的西方传教士利用报刊在中国各地进行“文字布道”.在传播基督教的过程中, 西方思想文化也随之逐渐传入中国。1857年1月创刊于上海的《六合丛谈》在创刊号宣告办刊宗旨:“是以必颁书籍以通其理, 假文字以达其辞, 俾远方之民与西土人士性情, 不至于隔阂, 事理有可以观摩, 而遐迩自能一致矣。”19各类报刊对西方文化和民主思想的竞相传播, 使中国先进分子开始关注中国之外的其他文化。本文是58硕博毕业论文网栏目下的历史论文提供的近代历史毕业论文,希望能帮助得到大家。

在戊戌维新运动前后, 资产阶级维新派运用报刊大量宣传西方的民主思想。梁启超在《时务报》上的《论君政民政相嬗之理》一文, 明确断言民权代替君权是历史发展的必然趋势, 他认为社会越发展, 民权越充分。汪康年也在《中国自强策》中呼吁:“至今日, 而欲力反数千年之积弊, 以求与西人相角, 亦惟曰:复民权、崇公理而已。”《时务报》对民主思想的宣传, 在全国产生了很大影响。“一时风靡海内, 数月之间, 销行至万余份, 为中国有报以来所未有。举国趋之, 如饮狂泉。”《京话日报》大胆否定君主专制制度, 勇敢宣扬君主立宪制的优势, “再说立宪国的优处, 由国家颁布宪法, 上至君王, 下至庶民, 无论有权无权, 无论有势无势, 都得守着宪法举动”.22维新派报刊对资产阶级民主思想的宣传打破了封建思想一统天下的局面, 他们倡导的天赋人权、自由平等思想逐渐成为近代中国思想文化的主流。1901年清朝政府宣布实行新政, 资产阶级革命派控制的报刊在全国逐渐形成一股宣传资产阶思想文化的运动。上海《申报》刊载的《法国宪法人权十七条译注》特别强调人权的普遍性和天赋性:“地球各国之宪法, 除英国外, 大半取则于法国, 而法国宪法之纲领在人权十七条……人权者, 犹言人人应有之权利也。此权利系天赋者也, 既为人既为国民, 皆有此权利。”在日本留学的中国留学生也在创办的刊物上极力褒扬公民权利的至上性, “一国主权平民操之, 万般政务舆论决之, 政治之主人则属一国之平民, 政治之目的则在平民大多数之幸福, 政治之策略则取平民之公意”.

近代报刊与经济转型

鸦片战争后, 中国自然经济缓慢瓦解, 资本主义经济逐渐发展。报刊通过经常性反映与民众生活息息相关的经济领域内容, 影响民众的经济意识, 在中国近代经济转型过程中发挥引导作用。本文是58硕博毕业论文网栏目下的历史论文提供的近代历史毕业论文,希望能帮助得到大家。

洋务派在创办近代工业时遭到守旧势力的多方阻挠, 为了减少阻力, 洋务派利用报刊宣传发展工业的重要性。1874年容闳在上海创办《汇报》, 其中介绍工商业状况的商情和刊登的各类广告就占据了4个版面。其他与洋务派关系密切的报刊, 也以不同方式宣传实业救国的主张。洋务运动失败后, 资产阶级维新派利用报刊宣传发展工商业使中国走上富国强兵的道路。梁启超主编的《中外纪闻》刊载了大量中国和世界各国的经济活动, 使人们对近代工商业的认识有所改变。上海的《昭文新报》《汇报》《述报》《循环日报》等很多报刊也通过开设“航船日期”“银行市面”“各货行情”“各行告白”等商品、服务信息和广告, 为工商业发展服务。这些报刊刊载的有关工商业的许多内容, 扫除了新时期社会经济发展的思想障碍, 树立了发展工商业的新经济意识。

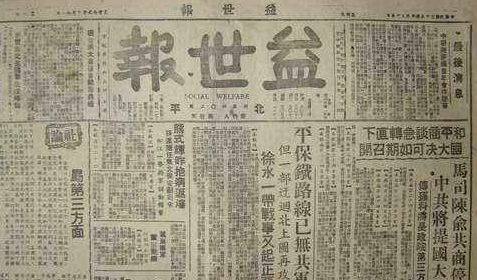

辛亥革命前后, 许多有识之士在报刊上表达他们的共识:“非极力发达其工业则不可以立国”.1900年创办的《中国日报》阐明办报宗旨“将使中国之人明农工商矿之利弊”.1911年《成都商报》第42号《快来看商报》的论说开宗明义宣告刊物的宗旨:“我们这个商报, 本来是为鼓吹商民, 提倡商业。”161905年广东总商会倡议创办《商务报》时声明办报宗旨:“以启发商智, 联络商情, 宣达隔阂, 研究实业为宗旨。”17报刊特别重视为工商业服务, 与工商业界建立良好关系, 提高了报刊对经济活动的影响力。民国期间, 为工商业服务的报刊种类和数量激增。研究者选择1925年4月10~20日北京、天津、上海、武汉、广州五个大城市一种报纸的内容进行抽样分析, 结果发现当时报纸刊登的商品信息和广告占据报纸版面的比例急剧上升, 北京《晨报》为43.6%, 天津《益世报》为62%, 上海《申报》为59.8%, 武汉《中西报》为58.4%, 广州《七十二行商报》为52.6%, 这五份报纸中四份报纸刊登的商品信息和广告占据报纸版面一半以上。18由此可见, 报刊介入社会经济领域之广, 对人们的经济生活影响之深。本文是58硕博毕业论文网栏目下的历史论文提供的近代历史毕业论文,希望能帮助得到大家。

在漫长的封建社会, 中国女性深受“男尊女卑”“三从四德”“三纲五常”等封建伦理道德观念的长期束缚。进入近代, 在西方天赋人权、两性平等思想的影响下, 反对封建文化、追求女性解放、男女平等的呼声日益高涨。中国女性利用报刊发起了反缠足运动, 揭露缠足危害, “且血肉崩溃, 则容颜憔悴;步履艰难, 则行止倾侧”.“女子者国民之母也。今沦胥坠落, 至于斯极, 又安望其诞育佳儿, 以光辉我历史哉?”25甚至将反缠足提高到救国的高度, “欲救国, 先救种, 先去害种者而已, 夫害种之事, 孰有缠足乎?”在反缠足的基础上强烈倡议提高女权。“女子者, 文明之母也。凡处女子于万重压制之下, 教成其奴隶根性既深, 则全国民皆奴隶之分子而已。大抵女权不昌之国, 其邻于亡也近。”在27报刊的大力宣传下, 女性在社会上的地位有所提高, 一部分自强自立的女性开始试图跻身政界。

总之, 报刊与近代社会关系密切, 近代社会催生了近代报刊, 而近代报刊从诞生之日起同时影响着近代社会。近代中国政治、经济、文化领域新旧鼎革促成了报刊的出现和发展, 而近代报刊在诸多方面也推动了中国社会的近代化转型。本文是由58硕博毕业论文网提供的近代历史毕业论文,希望能帮助得到大家。

最新更新

热门推荐

- [近现代史]【近现代史毕业论文】全

- 本文是 近现代史毕业论文 ,晋绥边区是全面抗日战争时期, 由中国共产党及其领导的八路军、山西新军以及其他抗日部队依靠广大人民群众的支持, 在敌后建立的主要抗日根据地之一。它位于山西省西部和绥远省 (现属内蒙古自治区) 中东部, 西临黄河, 与陕甘宁边区隔河相望, 是阻敌西进的屏障, 是保卫中共中央所在地延安的前卫阵地;东与晋冀鲁豫边区、晋察冀边区相接;南达晋南...[全文]

- [近现代史]【近现代史毕业论文】蒋

- 本文是 近现代史毕业论文 ,蒋介石当时无可替代的地位, 是在他实施的一系列内外政策中奠定的。虽然政策制定的初衷与实施效果存在差距, 但是, 1936年的以来各方面的发展迹象让人民重新燃起了希望。 (一) 军事称雄 1928年东北易帜, 国民政府在形式上统一全国。1936年9月两广平定后, 更是无人再有问鼎中原的能力。此外, 蒋加紧备军、整顿军务, 加强国防。其中包括实行征兵制度...[全文]

- [近现代史]【近现代史毕业论文】国

- 本文是 近现代史毕业论文 ,西安事变得以顺利解决, 不仅与蒋介石拥有抗日之心有密切关联, 客观环境也是不可忽视的重要因素之一。蒋介石在当时的中国有着举足轻重的地位。其巧踞军政大权, 使得中国无他, 便很难凝聚在一个旗帜下。这种无人能替的影响力, 是他获释的必然, 也是西安事变能够和解的重要原因。这一核心地位亦可以从事变发生后的各派反应得到印证。 国民党虽...[全文]

- [近现代史]【近现代史毕业论文】从

- 本文是 近现代史毕业论文 ,1936年, 杨虎城与张学良为逼迫蒋介石一致对外、共同抗日而发起西安事变。这一事变成为从兄弟操戈到共同御辱的转折点, 在我国抗日历程中占据着重要影响。学界在这一领域的研究亦从未停止, 研究角度较为多样, 成果颇丰。学者何扬鸣论述了国际舆论对西安事变发展的影响;左双文分析了西安事变后以戴季陶、何应钦为中心的南京讨伐派状况;[2]占善...[全文]

- [近现代史]【近现代史毕业论文】南

- 本文是 近现代史毕业论文 ,1937年12月, 侵华日军攻占南京并制造出震惊中外的南京大屠杀惨案。现如今, 80多年过去了, 国外民众关于该历史事件的记忆已经出现断层。对此, 自2017年9月起, 笔者一方面委托朋友在外国向国外民众发放问卷, 另一方面亲自走访南京、北京、广州等地区向来中国旅行、工作、学习或定居的国外民众发放问卷, 希冀能够粗浅地窥探当前国外民众对南京大屠...[全文]

- [近现代史]【近现代史毕业论文】域

- 本文是 近现代史毕业论文 ,多数国外民众尚不知晓南京大屠杀事件。在487位调研对象当中, 知晓南京大屠杀事件的仅有282人, 占比57.91%;而不知晓该事件的人数竟高达205人, 占比42.0 9%。可见, 较之亚美尼亚大屠杀和犹太人屠杀事件, 南京大屠杀事件在全球的知晓度并不高, 数据反映有将近一半的国外民众完全不知晓该事件。此外, 在当前由互联网构建成的地球村里, 身为网络原住民的...[全文]